めまい

ストレスや疾患など、さまざまな要因によって引き起こされるめまい。

要因が多岐にわたるため、治療にはその要因の見極めが重要になってきます。

要因が多岐にわたるため、治療にはその要因の見極めが重要になってきます。

ページ内目次

はじめに

めまいが起こるとふらついたり、動けなくなったり、転びやすくなったり、さまざまな日常生活への支障が起こってきます。また、めまいは耳の病気由来が多いんですが、それ以外に脳から起こる命にかかわるような病気もあります。

回転性めまい(イメージ)

回転性めまい

自分やまわりの景色がぐるぐる回っているようなめまい。耳が原因であることが多いですが、小脳梗塞や小脳出血なども回転性のため、注意が必要です。

浮動性めまい(イメージ)

浮動性めまい

体がふわふわと浮いているような感覚になるめまい。原因が幅広く、体全体に関わるものから、薬の副作用、精神的なストレスなどさまざまなものが考えられます。

めまいの起こり方

めまいの起こり方には、大きく分けて3つの状況があります。

1つ目はめまいが突然起こるもの。2つ目は寝ていて体を起こしたり、寝返りをうったりするときなど、頭を動かすことで起こるもの。3つ目は座っている状態から急に立ち上がったとき、目の前が暗くなったり、意識が遠のきそうな感じがするもの。こういっためまいの起こり方も、診断の重要な手がかりになります。

たとえば朝起きてめまいがした場合、

たとえば朝起きてめまいがした場合、

この2つでは性質が変わってくるため、診察の際、医師に詳細な状況を伝えることが大切になります。

疾患とその傾向

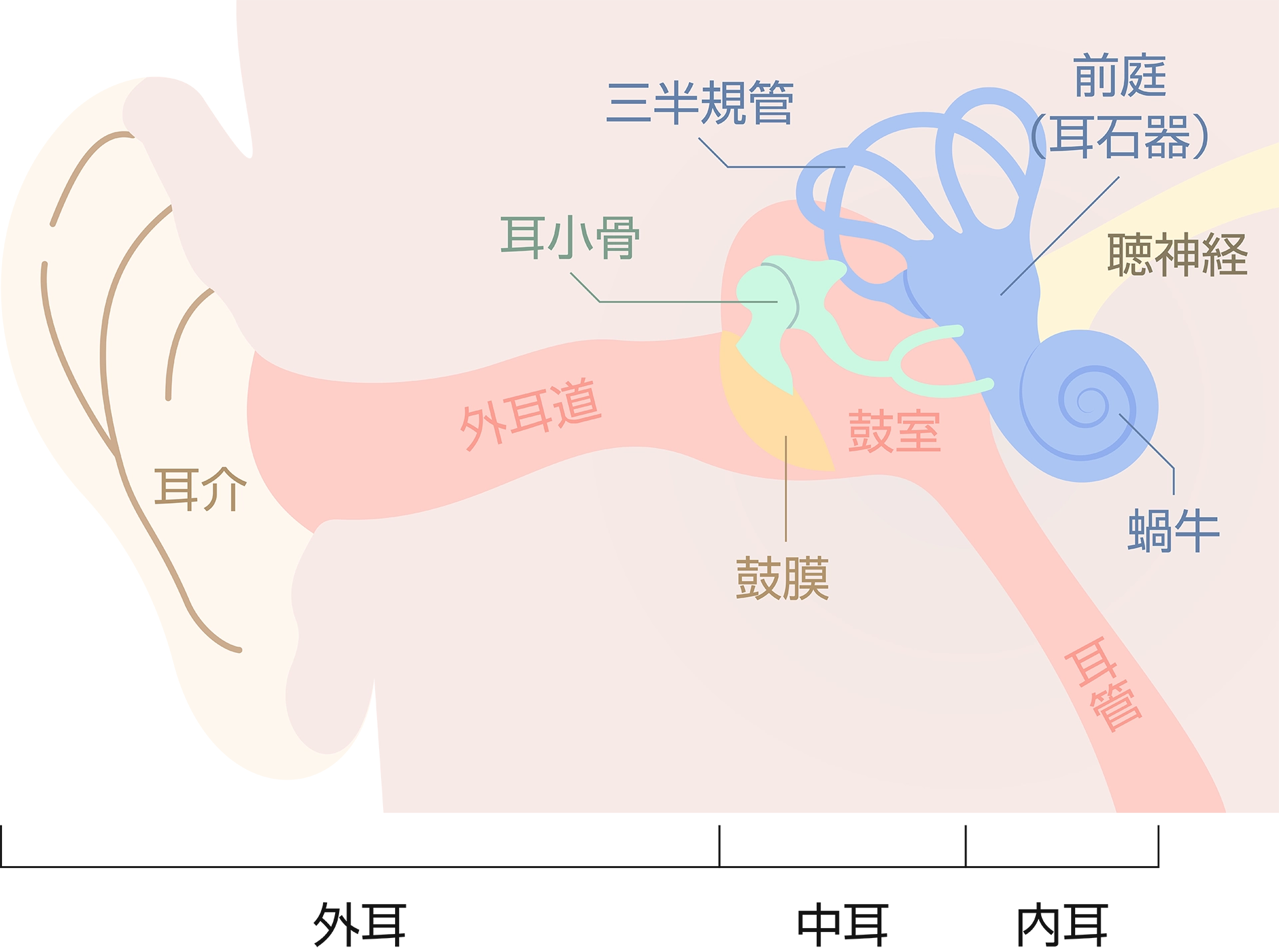

耳の構造

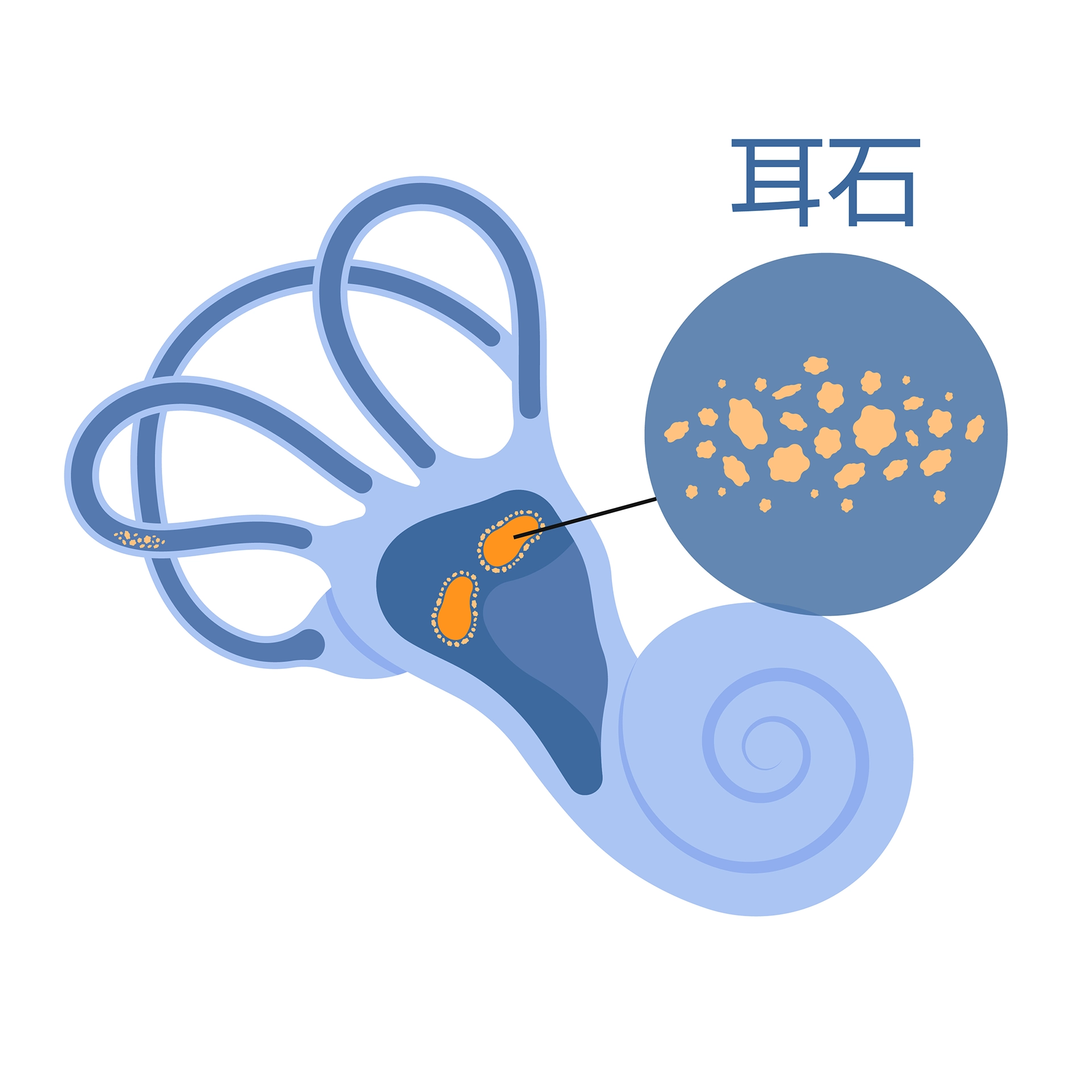

良性発作性頭位めまい症

めまいの中で最も多い疾患である、良性発作性頭位めまい症。頭を動かすことで起こる、一過性の回転性めまいであることが特徴です。

なぜ頭を動かすことでめまいが起きるのか。そのメカニズムとして、まず内耳にある耳石が部分的に剥がれ、三半規管の中に入り込みます。すると、頭を動かすときに、その耳石が三半規管の中で動くため、強いめまいが起こると考えられています。

高齢者に多く、特に動脈硬化をきたす合併症がある方では、繰り返し発症することが多くあります。また、いつも同じ姿勢で寝ることが多い方も、耳石が蓄積しやすくなり、めまいを起こしやすくなります。

なぜ頭を動かすことでめまいが起きるのか。そのメカニズムとして、まず内耳にある耳石が部分的に剥がれ、三半規管の中に入り込みます。すると、頭を動かすときに、その耳石が三半規管の中で動くため、強いめまいが起こると考えられています。

高齢者に多く、特に動脈硬化をきたす合併症がある方では、繰り返し発症することが多くあります。また、いつも同じ姿勢で寝ることが多い方も、耳石が蓄積しやすくなり、めまいを起こしやすくなります。

メニエール病

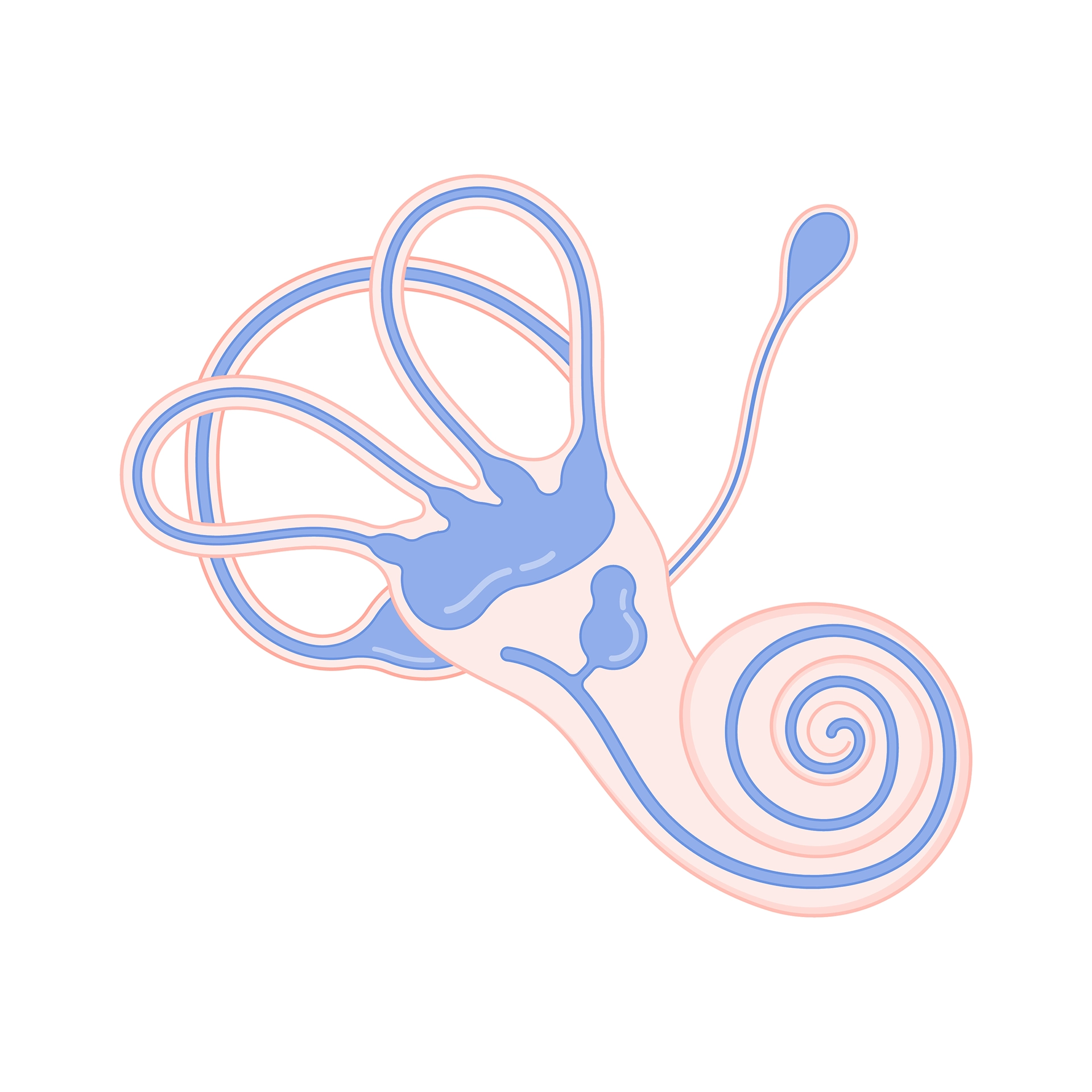

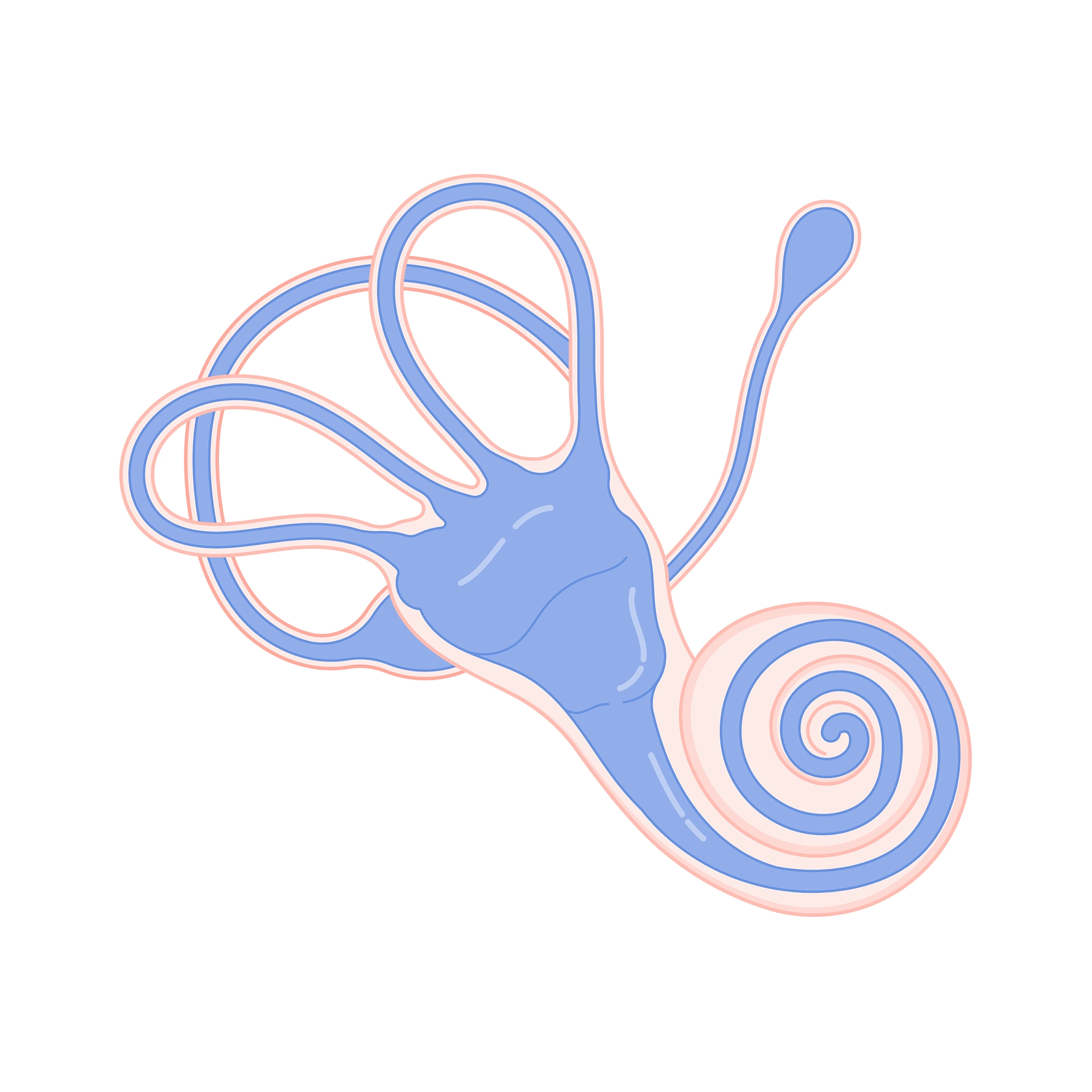

正常

内リンパ水腫

良性発作性頭位めまい症と同じく、めまいを起こす疾患として多くみられるのがメニエール病です。特にきっかけなく、突然回転性のめまいが起きることが特徴です。

メニエール病は内耳を満たしているリンパ液が過剰に増え、水ぶくれを起こすことが原因で起きる疾患です。ストレス、睡眠、疲労、気圧の変化、几帳面な性格などがその発症に影響するといわれており、

メニエール病は内耳を満たしているリンパ液が過剰に増え、水ぶくれを起こすことが原因で起きる疾患です。ストレス、睡眠、疲労、気圧の変化、几帳面な性格などがその発症に影響するといわれており、

- 人からの評価を気にして努力をする

- 必要以上に心配をする

- 物事に集中する

といった方がなりやすいという分析研究があります。

脳由来のめまい

脳由来のめまいでは、小脳出血や小脳梗塞、脳幹梗塞などが原因となります。脳からのめまいの多くは、血液を脳へ送る血管に動脈硬化などがみられる方に起こりやすく、高血圧、糖尿病、心房細動による不整脈などの合併症が多くみられます。また、高齢者で降圧薬を服用している方では、血圧が低くなることでめまいやふらつきが起こっている場合もあります。

めまいの見分け方

めまいの原因を見分けるには、めまいと同時に起きる自覚症状がポイントです。

| 原因 | 症状 |

| 内耳 | 難聴、耳鳴り、耳の閉塞感、聴覚過敏など |

| 脳 | 顔面のしびれ・まひ、呂律がまわらない、ものが二重にみえる、視野の異常、物をつかむときに手が震えるなど 前後で意識障害などがある⇒脳の血管狭窄の疑い |

| 頸部の血管 | 首を強くねじると、めまいや意識が遠のく 強い頭痛⇒椎骨動脈解離の疑い |

難聴や耳鳴り、耳の閉塞感や聴覚過敏などをともなう場合、内耳由来のめまいの可能性があります。

顔面のしびれや麻痺、呂律がまわらない、物が二重に見える、視野の異常、物を掴もうとしたときに手が震えたりする症状がある場合、脳由来のめまいの可能性があります。また、めまいの前後で意識障害などがあった場合、脳の血管狭窄を起こしていることが多くあります。

首を強くねじったときに、めまいや意識が遠のきそうな感じがする場合、頸部の血管に異常があることが疑われます。また、強い頭痛をともなう場合には、椎骨動脈解離の疑いがあります。

このような症状がある場合は、危険な疾患が潜んでいる可能性がありますので、一度病院を受診してみてください。

顔面のしびれや麻痺、呂律がまわらない、物が二重に見える、視野の異常、物を掴もうとしたときに手が震えたりする症状がある場合、脳由来のめまいの可能性があります。また、めまいの前後で意識障害などがあった場合、脳の血管狭窄を起こしていることが多くあります。

首を強くねじったときに、めまいや意識が遠のきそうな感じがする場合、頸部の血管に異常があることが疑われます。また、強い頭痛をともなう場合には、椎骨動脈解離の疑いがあります。

このような症状がある場合は、危険な疾患が潜んでいる可能性がありますので、一度病院を受診してみてください。

めまいを予防するために

めまいには、ストレスや慢性疲労などからくる自律神経のバランスの乱れ、動脈硬化や血圧異常による循環障害が関係しています。

これら3点を守ることが、めまい予防の基本となります。

朝は起床時、日光にあたることで精神を安定させる脳内物質であるセロトニンが生成され、睡眠と覚醒のリズムが整います。また、軽い有酸素運動、腹式呼吸などは自律神経を整える効果があり、特にリズムのある運動が望ましいといわれています。

頭位性めまいの予防法としては、同じ姿勢で眠り続けないようにすることが大切です。ストレスや運動不足で体が硬くなり、寝返りが少なくなるとめまいが発症しやすくなります。

また、メニエール病においては、ストレスの関与が大きいため、ストレスの回避ができれば症状の緩和を図ることができます。

また、メニエール病においては、ストレスの関与が大きいため、ストレスの回避ができれば症状の緩和を図ることができます。

自律神経を整えるために

- 規則的な食事時間、早寝早起きを意識した規則正しい生活

- ウォーキングや体操、ヨガなどの有酸素運動と腹式呼吸で時々呼吸を整えること

- 可能なかぎりストレスを回避し、リラックスする時間を設けること

これらを意識して自律神経を整えることで、めまいの緩和につながることがあります。ぜひ実践してみてください。

まとめ

めまいは日常生活のリズムの異常や睡眠不足、またはストレスなどによる自律神経のバランス不良・血流障害などが原因となって起こってきます。それらを予防するためには、日常生活を規則正しく、良好な睡眠をとる、できればストレスの回避、またはストレス解消などを図っていただき、めまいを予防するのが大事だと考えております。

めまいが続くような場合には、お近くの医療機関をぜひ受診ください。

めまいが続くような場合には、お近くの医療機関をぜひ受診ください。

コラム監修

一宮西病院

副院長 / 耳鼻咽喉科・頭頸部外科部長

水田 啓介

兵庫県出身。1983年、岐阜大学卒業。岐阜大学医学部附属病院、高山赤十字病院、名鉄病院、郡上中央病院などを経て、2018年より一宮西病院。

⇒プロフィールの詳細はこちら

副院長 / 耳鼻咽喉科・頭頸部外科部長

水田 啓介

兵庫県出身。1983年、岐阜大学卒業。岐阜大学医学部附属病院、高山赤十字病院、名鉄病院、郡上中央病院などを経て、2018年より一宮西病院。

⇒プロフィールの詳細はこちら

※本ページに掲載されている情報は、2023年6月時点のものです。